〈三田の家〉人を結び、学びを支え続けた家

少し前のこと、記憶の中で今も残っている家。三田駅周辺にはオフィスビルが建ち並び大学もあり賑やかな商店街が広がっている。その喧噪の中心地に一軒の家がある。学生のための「大学の傍らにある自主運営のラウンジ的な教室」をコンセプトに活動をはじめた学びの場はいつしか学生だけでなく、地域住人、仕事場が近くの社会人などが集まる学びの場になっていた。そんな人々を結び、学びを支えてきた家が今どんな表情をしているのか、最後となる日に足を運んでみた。

あらためて感じる多様な街、東京。

年齢や性別も異なる様々な属性の人々が10帖ほどの場に集まる。私自身、多くの人々が集まる東京で長いこと過ごしているが、この光景が特別なものと感じるのは年齢と共に友人や交流のある周囲の人物が限定され、だんだんと子供の頃のような出会いのフィールドが狭くなっているのからなのだろうか。私にとって日々生活の中で接点のない人が集まり、空間を共有するという事はそれくらいに特別なことかも知れない。

色々なものが持ち込まれる、とまり木のような学びの場

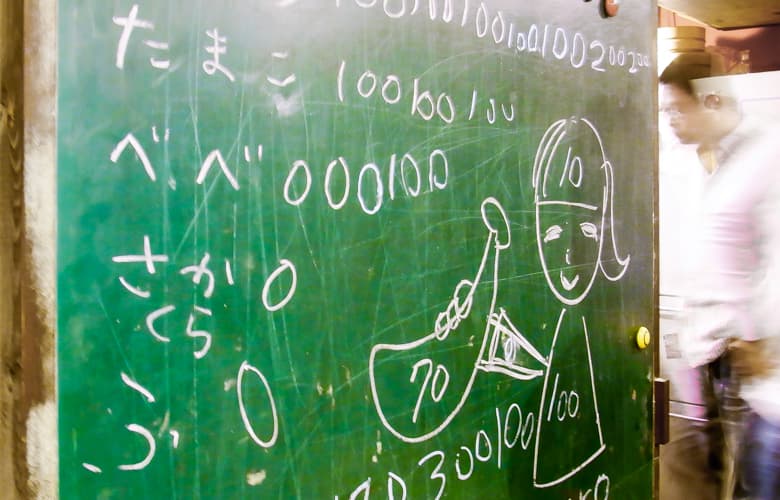

三田の家ではマスターと呼ばれるファシリテーターが存在する。このマスターは日替わりでそれぞれテーマを持ち、場の雰囲気を作り出している。この場は集まる人々の隙間を埋めてくれる存在のようで、家というとまり木に食べ物や議題、悩み、そして想いが持ち込まれていく。職場や学校、家庭とは異なる場と人種。だからこそ交わせるここだけの話が存在しているようだった。プロジェクターなどの設備はあれども商用施設ではない、この住居という環境がより一層のコミュニティーを演出してくれるように感じた。

最後の日

2006年より活動が始まったその家は役目を終える日を迎える。表向きに特別な事は無く、いつもと変わらぬ環境の中でいつものように始まっていた。しかし、この日ばかりは多くの人が集まる家となりキッチンや居間に入れず廊下や玄関までにも人が溢れ出るほど窮屈なものだった。最後の日はそれでもひとは集まり続けていた。それだけ多くの人がこの家から何かを学んでいったのだろう。

特別大きなリビングやラウンジがあるわけでも無く、頭をぶつけてしまいそうなほどの間口は決して多くの人が集まりやすくて居心地の良い場とは到底いえない。けれど、初めて会う人々が堅くなりがちな心を心地良く溶かす不思議な力を感じる。

台所では談笑を交えながら料理を作る人たちがいたり、円卓では話ふける人たちがいたり、アットホームな空気感がその場を満たしていた。この空間に特別な仕掛けがあるわけではないけれど、不要なものも存在していなかった。

人をつなげ、色々な話を聞いてくれた家

学生のためにと生まれた野外での学びの場。いつしか都会の中の地域のコミュニティとなり、学生以外の人たちにも開かれた学びの場となっていった。この場所はなくなるけれど多くの人を結び付け、色々な話を聞いてきたこの家はいつまでもこの場に関わった人々の記憶に残り続けるだろう。最後に新しいコミュニティの芽が違う場所でも起きることを願っていると主催者のひとりが思い出とともに話をされていたのがとても印象的だった。

最後にこの場所で深く関わっていた方々の話を聞けた。印象的だったのは何よりも皆がこの場がなくなる悲しみよりも楽しさを感じている点だった。カタチがなくなる事はその理由があって仕方の無いこと。でもこの瞬間を共有することは残っていく。そして新しい芽が違う場所でも起きることを願っていると主催者のひとりが想い出と共に話をされていたのがとても印象的だった。

Report Guide

三田の家 |

慶應義塾大学教員・学生有志等と三田商店街振興組合が  |

|---|

オフィスデザイン関連記事

最近の投稿

-

エンジニアのオフィスにおける固定席のメリットと活用方法

エンジニアのオフィスにおける固定席のメリットと活用方法 -

企業価値を高めるためのブランディングに必要なオフィスデザイン実践方法

企業価値を高めるためのブランディングに必要なオフィスデザイン実践方法 -

未来のワークスタイルへの第一歩!パイロットオフィスで実現する働き方改革

未来のワークスタイルへの第一歩!パイロットオフィスで実現する働き方改革 -

オフィスのカフェスペースで実現!企業成長と社員の健康を支える新しい働き方

オフィスのカフェスペースで実現!企業成長と社員の健康を支える新しい働き方 -

働き方選択制度施行に向けて!今から取り組むハイブリッドワーク改革

働き方選択制度施行に向けて!今から取り組むハイブリッドワーク改革 -

オフィスで集中できる環境づくり!効果的な活用法と実例紹介

オフィスで集中できる環境づくり!効果的な活用法と実例紹介 -

オフィス改革の新しいトレンド「ABW」とは?

オフィス改革の新しいトレンド「ABW」とは? -

オフィスで実践!健康的な取り組みで従業員の幸福度と生産性UP

オフィスで実践!健康的な取り組みで従業員の幸福度と生産性UP -

緑が育むオフィス改革!バイオフィリックデザインの魅力を解説

緑が育むオフィス改革!バイオフィリックデザインの魅力を解説 -

オフィス環境でモチベーションアップ!働きやすいオフィスデザインのアイデア紹介

オフィス環境でモチベーションアップ!働きやすいオフィスデザインのアイデア紹介